online-HDFは2012年から保険償還がつき、2017年現在、最新の透析といえばオンラインHDFといっても良いくらいオンラインHDFは有名になっています。

学会でも浄化量はどのくらいが良いか?前置換、後置換どちらを選択するべきか?などがしきりに発表されています。

online-HDFを否定的に捉えているペーパーは日本では限りなくゼロに近いのが現状で、ほとんどの日本で発表されている論文では従来のHigh-Flux HD(通常の透析)より優れていると論評される事がほとんです。

書籍などでも、予後が良くなる(死亡率が下がる)、掻痒症が減る、栄養状態が良くなるなどとても良い事ずくめな内容が書かれています。

本当にそうなのでしょうか?

日本での透析研究

実は日本ではえらい大学の教授や書籍などを多く執筆する透析マニアの医者が”online-HDFの効果はこうなんだ!!”とか”ウチの施設でのデータではこうだからそうに違いない!!”などという”HDFは優れている”という先行した情報がベースにあり発展してきたので、大規模なRCT(ランダム化比較試験)などが実施される事はまれで蓄積研究ばかりが(要は単発の症例発表とか自施設だけでの統計)発表されてきたのです。

その点外国では、数百人規模のランダム化比較試験(RCT)を行い、さらにそれらを解析するメタアナリシス解析などを行う為、根拠に基づく医療エビデンスが得られるのです。

実のところ外国での日本の透析統計に関するデータはあまり信用が無いのも事実で、大きな学会の英文論文の引用率(インパクトファクター)もあまり高くないのもご存知でしょうか?

え?日本の透析は世界で最も優れているんじゃ?そう思っている看護師やCEのかたもおられるでしょうが、諸外国と日本の透析はけっこうかけ離れており、同様に考える事ができません。

ですので、日本人は日本の透析は日本人や日本の医療制度にマッチし、生体にとっても良い事ずくめの世界で最も優れた透析治療だ!!と”自分達で”言っているのです。(あたっているとは思いますけどね)

有名な話に日本の透析治療を行うと長生きすると論説したところ、”いやいやそもそも日本人は長生きだろ?”などと言われたなどという事もあります。

海外でのonline-HDF

日本では褒めちぎられるonline-HDFですが海外ではどう評価されているのでしょうか?

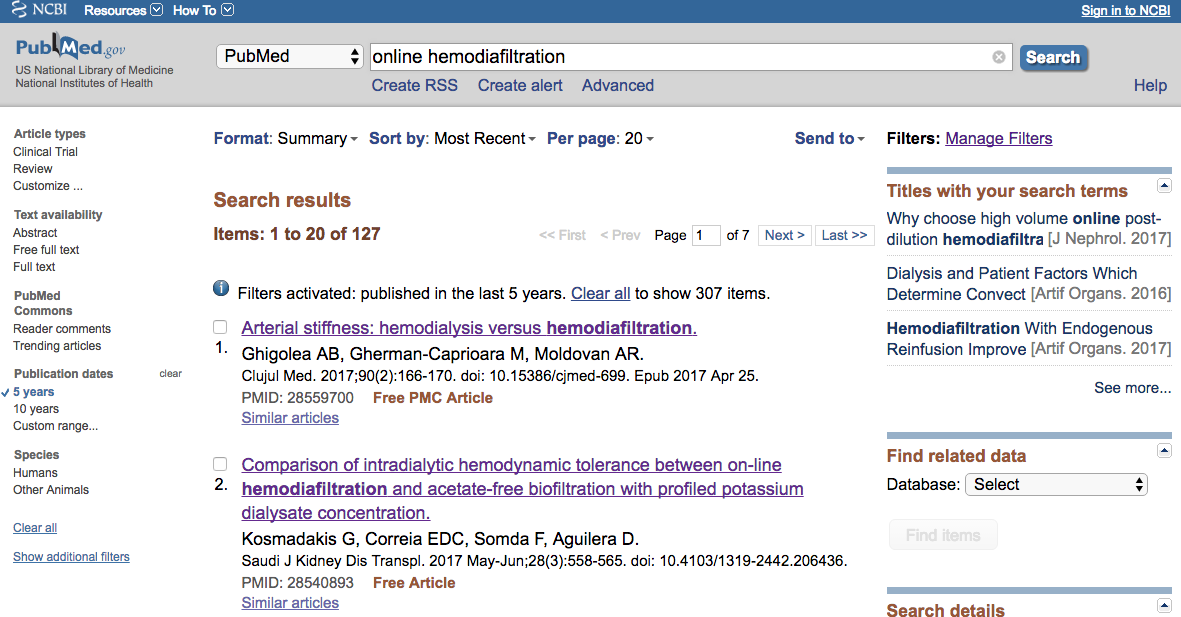

今回は英文のさまざまな論文を閲覧できるpubmedを利用して海外でのonline-HDFのスタンダードを調べてみます。

まず、pubmedで検索する語句は

online HemodiaFiltration

にしました。もうすこし色々調べるとたくさんでるかもしれません。

2017年6月5日現在

検索結果は307件 ここ5年以内に発表された演題が127件という結果です。

127件をすべて読破するのは時間がかかるのでぱぱっと上位にでてきた20件までの論文をまとめてみます。

その1

FRENCHIE study High Flux-HD vs online-HDF

高齢透析患者のRCT(65歳以上のHD患者381人を対象)

結果は・・?

online-HDF群で血圧の低下、痙攣がおさまった

でもQOL、罹患率、死亡率に大差はなかった・・

オーマイガー!!!

その2

High-Flux HD vs online-HDF

QOLの変化は両者で有意差なし

HDFのほうで透析中の低血圧が是正

ALB濃度はOL-HDFの方が下がる

凝固はOL-HDFで1.8% HDで0.8%

1セッションあたりの濾過量は26L

その3

215人対象の High-Flux vs onlineHDF での死亡率に関するRCT

結果は死亡率に関しては両群で変わりはなかった・・・でも↓

心疾患罹患患者に関してはonline-HDFで死亡率は低下する。

っとまぁざっと見ただけで海外でのRCTはこんな感じです。

日本で発表さる演題との違いはQOLはあまり大差ないとしている論文がちらほら見られるのが私のとしては驚きです。

ただ日本と徹底的に違うことは諸外国のonline-HDFはほとんどが後希釈online-HDFである事です。

日本でのonline-HDFはほぼ9割以上が前希釈であるのでその違いは??と気になるところです。

諸外国ではQBを400以上とかでとってるんで、後希釈でも18〜30Lの濾過量を設定できています。

思ったんですがふるい係数が小さな濾過器を使っててもアルブミンリークはすごいでしょうね・・・

そろそろ日本も本気を出し始めた

じつは日本も大規模なRCT試験を実施しはじめました、上記で説明した通り日本でのスタンダードは諸外国でのそれとは異なる為大いに期待されています。

そのRCTの名前はEDOIDEA 研究といって2015年にデータ収集は終わって現在はデータ解析が行われています。

詳しくサブ解析なども進められて日本でのonline-HDFの浄化量などの上限域、治療スタンダードが考慮されるようになればよいですね。

結果はすでに第一報が”日本透析医学会”で発表されており、聞かれたかたも多いのではないでしょうか?

後希釈HDFが主流の諸外国と本邦の大量置換前希釈HDFとの解析結果がほぼ同様の内容ですこしがっかりした人もいると思いますがまだまだRCTとしての人数も少ないし今後に期待ですね。

online-HDFの向かうところは?

みなさんはHigh-Flow High-Vloume CHDFと言う言葉をご存知でしょうか?

15年以上前より敗血症や火傷など、サイトカインストーム状態となる患者に通常より浄化量を増やしたCHDFを施行する事によって予後や症状改善ができるのでは?という考えがあり、様々なメタ解析が行われました。

現在では、ある一定量の浄化量(たしか25ml/kg/hの濾過)からは予後や周辺症状の改善は行えないとメタアナリシス解析で結論がでています。

これはあくまで私個人の考えですが、online-HDFも上記の事が当てはまると思います。

最近ではonline-HDFで症状改善はアルブミンの抜け具合と相関している。すなわちアルブミンを抜けばよりよい透析ができると論じている人たちがたくさんいます。

病因物質にはわからない事だらけですが、ある程度特定されているもに分子量が18000Daのβ2Mg、33000Daのα1Mgなどがあります。

アルブミンが67000Daの分子量なのでアルブミンが抜けるほどそれ以下の分子量の低分子タンパク毒素の除去率が上がるというのは良くわかった事ですが、ある一定の浄化量(濾過量)にも透析液流量と血液流量の様に天井が必ずあるはずです。

中には前希釈で60Lを越し100L近くまで濾過を増やしたり、かゆみやイライラ感を抑えるには浄化量をさらに増やす事で改善できるはず・・??とか論じているペーパーも散見します。

血清アルブミンが低値であると予後が悪いという事は統計上わかっているので、アルブミンを抜かないようにアルブミン以下の病因物資を除去する事が求められています。

3万Daと6万Daの間にカットオフ値が設定されたHemoDiaFilterなど存在しませんし、今後もできないはずです。

そこで出された案がアルブミンの篩係数が小さな膜で大量の置換をおこなう前希釈HDFです。

でも、上記からわかるように分子量で矛盾だらけです。

アルブミンが抜けないなら低分子タンパクだって抜けないのです。

今後は浄化量の落とし所、症状に対するアルブミンリークの許容値、血清アルブミンをどの程度に保つかなどをEDOIDEA 研究やその他の日本の行われるRCT研究の解析結果と合わせ見ていく必要があると思います。